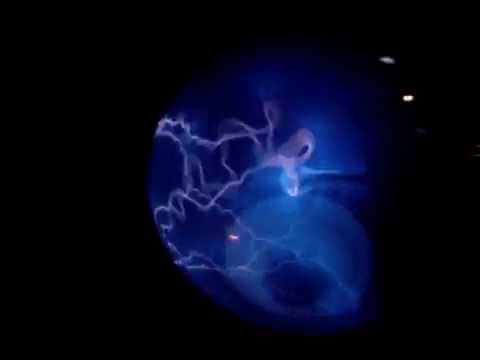

Это уж не игрушка из лампочки и строчника, и даже не откачанная колбочка с воздухом. Моя старая мечта сделать настоящий, классический, чуть менее, чем полностью самодельный плазменный шар наконец-то исполнилась. Придуманы технологии, найдены материалы, и, наконец, сделан рабочий образец из химической круглодонной колбы.

Плазменные шары как таковые впервые были придуманы и сделаны в США в середине восьмидесятых неким Биллом Паркером, назывались «Light Sculptures» и достаточно активно производились его фирмой в разнообразных, чрезвычайно красочных исполнениях, причём составы большинства газовых смесей пределов головы самого Билла Паркера так и не покинули. То, что сейчас имеется на рынке — китайская стандартизованная отрыжка, не идущая ни в какое сравнение с его шедевральными работами. Более впечатляющие (относительно китайских) девайсы делаются командой Страттмана и химиком Майком Дэвисом, но у первых заоблачные цены, а второй принципиально их не продаёт. И, хотя ресурсов для создания стеклянных сфер у меня нет, я попытался хотя бы приблизиться возможными в домашней лабе средствами к творениям Билла.

Если в двух словах, то суть моего самодельного плазменного шара очень проста: берём большую химическую стеклянную колбу, впаиваем в её горло центральный электрод и штенгель (узкая трубка, через которую производится откачка из рабочего объёма и которая заплавляется при отпайке вакуумного прибора от насоса), откачиваем воздух, напускаем нужную газовую смесь, отпаиваем и подключаем источник высокого напряжения высокой частоты.

На деле же имеется масса трудностей и нюансов, которые попытаюсь рассказать, поскольку нигде и сети не видел достойной инструкции такого рода.

1. Работа со стеклом.

Стекло — очень необычный для того, кто не пробовал работать с его жидкой фазой материал. По стеклодувному делу есть довольно много неплохих книг, и для желающих попробовать свои силы можно неплохо изучить по ним матчасть. В применении к плазменному шару нам требуются два предмета: стеклянная трубка и шаровая химическая колба (важно: необходимо точное совпадение марок стекла! если колба пирекс, то трубка — тоже, если колба «жёлтая» (молибденовое стекло, скажем, С52), то трубка тоже. В противном случае растрескивание при остужении и провал всей работы почти неизбежны), а в качестве инструментов — графитовые палочки примерно 5-6 мм в диаметре, длинноносые пассатижи, хорошая пропановая горелка (необходим полновесный пропановый баллон хотя бы на 5 литров: все одноразовые мелкие баллоны не подойдут из-за требований к расходу газа и охлаждения баллона вследствие этого), способная прогреть достаточно большую рабочую область и водородная горелка, без которой я бы скорее всего не справился вообще (не знаю как работают без неё ортодоксальные стеклодувы, обходящиеся смесью природного газа и кислорода).

Работа со стеклом, включая изготовление электровакуумных приборов, довольно подробно описана в некоторых книгах, например в «Технике лабораторного эксперимента». Рекомендую её к изучению всем интересующимся.

Для начала следует сделать центральный электрод. Берём трубку (у меня имеется стандартная 15 мм диаметром) и на максимальном режиме работы горелки сворачиваем оплавлением на её конце каплю и выдуваем,(ртом головы) в небольшой шарик, раза в 2-3 больше диаметра трубки. За подробностями процесса могу только предложить обратиться к книгам по стеклодувке и к собственной практике. Затем в шарик проталкивается комочек стальной ваты или мочалки, и засыпается серебряной пудрой, которая налипает на стекло и обеспечивает равномерное распределение коронного разряда.

Следующая операция — сужение горла колбе. нам необходимо сузить его до такой степени, чтобы оно обхватило трубку центрального электрода и при этом там было место для штенгеля. Лучший способ, который мне удалось придумать: колба зажимается в штативе перпендикулярно пламени горелки, включенной на полную мощность, и проворачивается по мере сужения, а края, размягчённые пламенем, заворачиваются фантиком внутрь при помощи пассатижей. Когда диаметр отверстия приблизится к диаметру сделанного ранее шарика, начинается самое интересное: требуется обпаять стекло колбы вокруг стекла электрода, не погнув его, не заплавив и не испортив. Я делал так: брал второй штатив, в который крепил графитовый стержень, засунутый в электрод (графит не смачивается стеклом и может быть невозбранно извлечён), и необходимый для обеспечения непрогибания электрода при его нагреве и спайке, и насколько мог точно выверял центровку шарика посередине большой колбы, после чего просто грел вместе и электрод и горловину колбы, замазывая пробелы и дырки при помощи водородной горелки, сильно разжижающей стекло, и пассатижей.

Незадолго до окончания процесса запайки необходимо впаять штенгель — другой кусок трубки того же стекла, через который будет происходить откачка воздуха и напуск газа, и который и будет отпаян при окончательной герметизации шара. Делается это либо на весу при помощи водородной горелки, либо с закреплением его в штативе — последний вариант позволяет меньше дёргаться в процессе — штенгель не пытается оплыть и согнуться — но более заморочен.

После окончания работы по впайке убеждаемся в отсутствии дырок, особенно микроскопических. С этим я намучился больше всего: они могут быть совершенно незаметны в разжиженном стекле, но проявить себя при откачке и придётся заново всё прогревать и заделывать их. Затем отжигаем спай, чтобы снять напряжения в стекле (за теоретическими основами опять отсылаю к книгам, а я делал так: включаю пропановую горелку на режим коптящего пламени, и держу в нём спай около 3-5 минут, после чего плотно укутываю каолиновой ватой и даю остыть естественным образом. Вата нужна для теплоизоляции и обеспечения отсутствия обдува воздухом, который будет охлаждать стекло слишком быстро).

В результате должно получиться что-то наподобие этого: корявый, весь в саже и страшновато выглядящий, но вакуумопрочный и герметичный стеклянный спай двух трубок и колбы, причём одна из трубок (боковая) идёт в объём колбы, а вторая — в изолированный от неё стеклом шарик центрального электрода.

2. Работа с вакуумом (более подробно можно прочесть в отдельной статье по ссылке).

Перед напуском газов из получившегося пока ещё не плазменного шарика надо удалить воздух. К сожалению, про водоструйные насосы и компрессоры от холодильника сразу можно забыть: их не хватит для обеспечения чистоты газа, каковая критична. Но не всё так сложно, для шара с ксеноновым или криптоновым наполнением полностью хватит качественного форвакуумника типа 2НВР-5Д (возможно, хватит даже китайского, типа Z-1,5, но, скорее всего, придётся промывать колбу газом, тратя его впустую, чтобы добиться нужной чистоты): он откачивает почти до 5*10^-2 торр, в то время как рабочее давление ксенона/криптона в шаре — десятки торр. Но, вообще говоря, необходимо подключать турбомолекулярный или диффузионный насос, и откачивать шар до глубокого вакуума (исчезновения разряда). Вакуумная техника — ещё более хитрая область, чем стеклодувное дело, и навряд ли я смогу рассказать про неё лучше, чем это сделано в специализированных изданиях, поэтому воздержусь от подробных описаний схемы: имеющие представление о матчасти, типах компонентов и особенностях технологии смогут сделать всё сами, не имеющим же описание пользы не принесёт никакой, и только породит массу новых вопросов, поэтому поступлю так же, как делают химики при описании реакций, и просто использую в описании массу ключевых слов.

В моём вакуумном посте использованы 2НВР-5ДМ в качестве форвакуумного насоса и стеклянный грибковый насос (от стеклянного быстро перешёл на качественный Edwards EO50 с воздушным охлаждением) на полифениловом эфире в качестве диффузионного. Соединение выполнено вакуумными шлангами (толстая резина), между насосами стоят металлические краны-шиберы, нержавейка+фторопласт (к Edwards шланг идёт напрямую). В дифнасос впаян коваровый ввод (прикреплён через быстросъёмные соединения манифолд с качественным краном большого сечения), к которому припаян (прикреплён через того же стандарта быстросъёмы) нержавеющий сильфон (любая резина будет загаживаться откачиваемыми веществами и гадить потом во всю систему, не позволяя достичь хоть сколько-то глубокого вакуума), оканчивающийся ещё одним краном (восхитительным в своём удобстве соединением типа UltraTorr. Всячески рекомендую). Метрология как таковая отсутствует (калибровалось по ВИТ-2 с ПМТ-4М и ПМИ-2), все измерения проводятся на основании положения кольца ПФЭ в сопле дифнасоса (степени и характера свечения разряда в трубке от качера, который позволяет с точностью до порядка измерить глубину вакуума вплоть до 10^-5 торр) и характера разряда от ВЧ генератора в откачиваемом объёме.

Основные принципы работы с вакуумом — а) это медленно, б) газит почти всё (исключения — качественная нержавейка, например), в) напустить воздух намного легче чем откачать его, г), самое важное: насос не «засасывает» молекулы газов, как это может представляться, он всего лишь не пропускает их в обратную сторону. Поэтому надо обеспечить все условия для их попадания внутрь насоса: трубки как можно шире, подогрев газа, чистое масло в дифнасосе и форваке, и т.д. и т.п.

Для контроля уровня разрежения рекомендую использовать источник высокочастотного поля, если нет хороших калиброванных вакууметров и обвески к ним. Лучше всего — качер.

3. Работа с электроникой.

Основная задача — обеспечить высокое напряжение высокой частоты и не очень большой мощности. С этим идеально справляется обычный однотактный генератор на 555 со строчником на выходе полевика, вот только одна проблема: для достижения большого напряжения у этой схемы необходим резонансный режим строчника, и резонанс должен достигаться на частотах в сотни килогерц, чтобы обеспечивать красивые разряды в шаре. Эту проблему пока решить так и не удалось, и приходится обходиться относительно низкими частотами — около 30-40 кГц.

На худой конец можно сделать просто блокинг-генератор или мультивибратор, но я тешу себя надеждой, что сумевший дойти уже до запитывания шара читатель может сделать ген на 555 таймере самостоятельно 😉

Неплохой идеей будет подключить к строчнику прерыватель: форма разрядов может изменяться очень интересным и непредсказуемым образом.

4. Работа с газами.

Самая интересная и неоднозначная область. Количество вариаций различных форм разряда, цветов и эффектов в разреженных газах совершенно неисчислимо; есть подозрение что сочетаниями можно получить почти любой цвет. Более того, в разных режимах работы источника напряжения газы могут вести себя и ионизироваться по-разному, часто непохоже на самих себя в других режимах.

Для напуска газов в систему необходимо изготовить напускатель. В общем случае это трубка, которая вставляется в разрыв шланга вакуумной системы. В трубку впаян нержавеющий капилляр, оканчивающийся краном-натекателем (кран с очень низкой и точно регулируемой пропускной способностью). По другую сторону крана расположен газовый баллон с соответствующим газом. Для плазмашара лучше изготовить два или три таких напускателя, чтобы иметь возможность напускать несколько разных газов одновременно. Естественно, вся конструкция напускателя должна быть герметичной относительно атмосферы, чтобы её можно было невозбранно вакуумировать.

Основные параметры, которые, по-видимому, влияют на характер разряда в шаре, таковы:

1) Частота источника напряжения. Чем она выше, тем легче происходит ионизация и тем мощнее накачка разряда.

2) Давление отдельного газа. Тот же неон может быть оранжевым, красным, белым, синим и розовым; ксенон — сине-белым, голубым, коричневым, зелёным или жёлтым при разных давлениях. Кроме того, тяжёлые газы — ксенон и криптон — имеют свойство шнуроваться при давлении выше некоторого критического.

3) Соотношение газов и примесей в смеси. Разумеется, можно смешивать газы, что будет влиять на лёгкость ионизации, цвет разряда и так далее. Например, небольшая добавка ксенона в неон приведёт к белым ксеноновым шнурам с красными окончаниями.

4) Плотность тока. В плазменном шаре она в основном определяется местом горения разряда: около потенциального электрода плотность тока максимальна, на краю сферы — минимальна. Это можно использовать для создания неравномерно окрашенных разрядных жгутов.

Возможных смесей и сочетаний газов неисчислимое множество, это область для исследований на годы, и я непременно попытаюсь привести свои знания к некой системе, когда накоплю достаточно материала, и опубликовать наработки. Пока что самое простое и понятное — чистые газы.

Чистые газы:

а) Ксенон. Самый тяжёлый из стабильных инертных газов, активно образует извивающиеся глистоподобные тентакли при давлении выше определённого. Наиболее красивый, дорогой и редкий. Нормальный цвет — сине-фиолетовый, при сильных разрежениях — коричнево-голубой. Загрязнения органикой и галоген-органикой придают зелёный оттенок. Чувствителен к загрязнениям и примесям в плане лёгкости ионизации.

б) Криптон. Сильно похож на ксенон, но хуже жгутуется, труднее ионизируется, более коричневого оттенка.

в) Неон. Ионизируется при атмосферном давлении, образуя красно-белые жгуты, при понижении давления (или плотности тока) — становится оранжевым, и в целом придаёт любой смеси красный, розовый или оранжевый оттенки. Сильно критичен к чистоте, даже небольшие примеси убивают как яркость свечения, так и оранжевость цвета разряда.

г) Азот. Фиолетово-красноватые разряды, сильно напоминает воздух (ещё бы, воздух на 3/4 и есть азот).

д) Аргон. Похож на азот, фиолетовый при малой плотности тока, более оранжевый, чем красный, при большей. Как и неон ионизируется при атмосфере, сильно улучшает ионизацию других газов даже в виде небольшой примеси к ним. Около атмосферного давления приобретает ярко-голубо-белый цвет.

Самый простой и неэкономный способ смешивать газы внутри шара — просто напускать в откачанный шар много какого-либо газа, после чего попеременно откачивать избытки или добавлять второй газ. Все измерения только качественные, на основании формы разряда, но это лучше, чем ничего.

После получения требуемых эффектов внутри плазмашара остаётся только его отпаять, аккуратно заплавив и пережегши сосок штенгеля. Необходимые подробности процедуры описаны в литературе или разрабатываются самостоятельно с опытом; упомяну только, что стекло имеет некоторую инерционность в плане вязкости, и если нагреть отвакуумированный сосуд слишком сильно, он просто впячится в месте перегрева внутрь пузырём и лопнет, разрушив все труды. Поэтому греть следует очень, очень неспеша и аккуратно. Процедура отжига стандартная. Если всё сделано верно, можно радоваться успешному изготовлению настоящего плазменного шара на коленке, причём значительно более красивого и качественного, чем заводской хлам.

Ссылки по теме:

http://www.personal.psu.edu/sdb229/Plasma%20ball%20colors.html — неплохое описание цветов газов и смесей в плазменном шаре

http://www.youtube.com/user/nerodesign000 — огромные плазменные шары музейного качества

http://www.youtube.com/user/StandingWulf — химик-энтузиаст, ищущий красивые смеси газов под плазмашары

http://www.strattman.com/products/plasma/index.html — современные производители плазменной скульптуры. Ценники приводят в тихий ужас, но оно явно себя оправдывает.

01.10.12 Недавно сделал питальник к синему шару. Теперь он может быть просто воткнут в розетку и работать как обычные плазмашары. Смотрим видео!

Метки отсутствуют.

39 ответов на Настоящие самодельные плазмашары